大人が思っている以上に、子どもは「人」なんだ

わたしの息子は小児白血病に罹患し、約1年間入院での闘病生活を送った。わたしもその傍らに泊まり込み、約1年間の付き添い生活を送ったことがきっかけとなり「チャーミングケア」の重要性に気がついた。

成人分野の場合「アピアランスケア」といって、がんなどの治療で起こる外見上の変化へのケアや治療中のメンタルケアも重要だという考え方は、近年推奨されだしてきている話だけれど、それでもまだ当事者以外の人は知らない人も多いのではないだろうか?

とはいえ「アピアランスケア」は、医療者発信で始まっていることもありガイドラインもできており、ある程度認知の土壌のある考え方だ。

しかし、わたしが推奨・啓蒙しようとしている「チャーミングケア」は、がんだけに関わらず病気や障害のある子どもや医療的ケアの必要な子どもたちの、外見的なケアであったり、メンタルケアであったり、そこに寄り添う保護者のためのケアであったりを総称したケアで、今までは「名もなき家族看護」として存在してきたもので名前すらなかった概念だ。

もちろんこれといって定義されているものではなく、ぼんやりとみんながそれぞれに思い描いてきたことや、暗黙の了解的に親が担ってきた看護的役割をさしている。

それをどうやって言語化し、人に伝えていけばいいのか?4月にチャーミングケアラボを立ち上げてからずっと考えていた。

そこで最近、一つの糸口が見えてきた。

たくさんの人の経験をそれぞれの言葉で書いて貰えばいいのではないか?というとてもシンプルなものだ。

一見、普通の闘病記となんら変わらない気がするが、1つだけリクエストをしているのは、話の中に必ず「子どもの視点」を入れて欲しいというところだ。

当事者家族といえども、どうしても大人が書き手になるので、大人の目線で話が進んでしまいがちになる。

だけど、物語の中にはもちろん当事者の子どもも登場するし、そのきょうだいだって登場する。

色々な出来事があった時、子どもたちはどのような反応でどのような言動をしたのか?

そこに注目して、それぞれのストーリーを言語化して欲しいと何人かの人にお願いをしている。

書いてもらうに当たって、わたしがまず言語化しないことにはなんのことかわからないので、少しずつ記憶を辿りながら書いていこうと思う。

3ヶ月間、子どもに伝えなかった病気の話

わたしの息子が白血病になった時、その事実を息子にはすぐには伝えなかった。

正確にいうと伝えられなかった。

もちろん告知は主治医からされる。

病名や治療方針などは親にきちんと説明を受ける。

もう少し年齢が上だったりしたら、本人も一緒にその話を聞いたのかもしれないけれど、わたしの息子は当時小学2年生。

うちの子に受け止められるのだろうか?まずわたしがそう思った。

結果、主治医もわたしも病名や先の話は、しばらくしないでおこうという方針で一致した。

息子は入院当初、「入院」して治療をしないといけないということ自体納得していなかったので、その日その日の調子が良ければ

「なぁ、オレいつ家に帰れるの?」

と聞いてきていた。

そして、普段はそんなに人見知りな方ではなかったのに、とにかく看護師さんに攻撃的。

体重を毎日計らないといけないのに、

「は?測りたくないし。昨日測ったやん。なんで毎日測らなあかんのか意味がわからん」

と毒づいたりしていた。

その態度はどんどん日を追うごとにエスカレートしていき、一番困ったのが院内学級だった。

息子は、入院して3ヶ月間ほとんど院内学級に行っていない。

ベッドサイド学習と言われる、病院にいる院内学級の先生が病室のベッドサイドまで出向いてくれて、そこで簡単な授業をするというスタイルでしか授業が成り立たなかったのだ。

ベッドサイドといえどほとんど聞いていないし、

「オレの居場所はここじゃないから。あんたはオレの先生じゃない。」

と先生に暴言を吐く始末。

ちょっとしたヤンキーだった。

きわめつけは、眼科検診だった。

ステロイドという薬を投与すると、どうも眼圧が上がるようで、目が見えにくいと訴えだした。

万が一のことがあるので、眼科検診をするように主治医に言われ院内の眼科に行くも、検査で指された方向に対して答えない。

何度か説得されると泣き出して

「なんでそんなもん答えなあかんねん。そんなもんどっちでもいい!」

と言って、結局計測不能になった。

よく2歳児とかがなる「イヤイヤ期」の絶頂が10倍くらいになって再来したような感覚だった。

3人の男の子を育ててきているので、大概メンタルは強い方だと思っていたわたしも、さすがにしんどかったし何よりも「こりゃこのままじゃいかんな」と感じていた。

そんな時、息子が不意に

「なぁ、子どもでもがんになるの?ならんよな?」

とわたしに質問してきた。

「なんでそんなこと聞くの?」

と聞くと

「え?◯◯ちゃんのお母さんが言っててん。◯◯ちゃんはがんなんやって。オレはそんなん嘘やって言ったんやけどな、がんって大人だけがなるんやんな?」

と言ったのだ。

どうやら大部屋になった時に、他の保護者の人と話をしたようで、そういう話を聞いてきたようだった。

それより以前に、息子の態度をどうにかしなきゃとチャイルドライフスペシャリストさんに告知に関しては相談はしたりしていた。

チャイルドライフスペシャリストとは、病院に常駐している子どもへのサポーターのような役割をしている人で、そういった心のケアなどを介助してくれる存在だ。

しかし息子の場合は、そもそも病院の関係者にはヤンキーだったので何か積極的にお願いをすることは難しそうな雰囲気だった。

タイミングかなぁとわたしは思った。

聞かれたタイミングで、わたしは息子に話をすることにした。

息子が入院する1年前に、わたしの父が肝臓がんで亡くなっている。

息子はそれを知っているし、最後の看取りもしている。がん=亡くなってしまう病気だという認識はあるのだ。

なので、部分的ではなくわたしの知りうるすべての知識を息子に話した。

息子は時にはびっくりしたり、悲しい表情になったり、質問したりしながらも、しっかりとその話を聞いていた。

最後に、治療に関していろんなことが嫌だと毎日言っているけど、どうする?とわたしは聞いた。

別にここで治療を止めるのも一つの選択肢だと。

それはあなたの人生なんだから好きにしたらいい。だけど、わたしはあなたの親だし、生かす義務があると思っていて、生きて欲しいから、そのためにここに一緒に泊まり込んでるという話をしたら

「そうやな。そら・・・(治療)やらなあかんな。やるわ。」

とポツリと答えた。

そこから息子のイヤイヤ期がピタリと止まった。

別人じゃないかと思うほどに、治療に対しては文句を言わなくなり、ずっと3ヶ月ゲームだけをし続けてきたのだけれど、夏休みの宿題をしようかなと言い出したのだ。

しかし、3ヶ月も全く勉強をストップしていると、わからないところがわからない状態でどうしていいか戸惑っていた。

そこで、夏休みの課題の中に「いのちの繋がり」という短い作文を書くものがあったので、それを書くように薦めた。

はじめは嫌がっていたけれど、

「今のあんただからこそ書ける文章があるから書いてみ」

というと、渋々汚い字で書き始め、何度かブラッシュアップして出来上がったのがこの作文だ。

『いのちをだいじに』

五月、ぼくは病気になりました。

でも病気のことは、わかりませんでした。

こんな大きな病院で治療をするんだと、とてもしんどかった。

髪の毛がぬけて、髪の毛ぬけて笑われへんかな?

じぶんの命は大丈夫か?

と思いました。

まだ、ちょっとしか生きてないな。

病気を早く治そうと思いました。

大きな病気になると、死ぬ場合もあるから命をだいじにしてください。

わたしは、凄いと思った。

こんなに小さくても、ちゃんと自分に起こっていることを理解しているし、治療に対してそれなりに納得しているんだなと感じた。

そして、親のわたしが思っている以上に子どもって「人」なんだなと感じた。

子どもだけどちゃんと「人」で、ちゃんといろんな思考があるんだなぁとわたしはその時気づいた。

わたしのした告知の方法が、正しい方法だとは思わない。

きっとそれぞれの家庭環境があって、それぞれの人間関係があるのだと思うし、子どもによって受け止め方も様々だと理解している。

ただ1つ思うのは、子どもにだって意見があるんじゃないのか?ということだ。

まだ小さいからとか、子どものうちは親に責任があるからとか・・・

大人サイドでブレーキを踏んで重い話を全てシャットアウトしてしまうのではなくて、子どもにもその子に合った形で意見を聞いたり対話をした方が、いいのではないかとわたしは思うのだ。

きっとそれが、その子やその家族にとってのメンタルケアにも繋がるのだろうし、そういうことがきっと「チャーミングケア」の一つの形なんじゃないかなとわたしは感じている。

子どもの視点を伝えたい

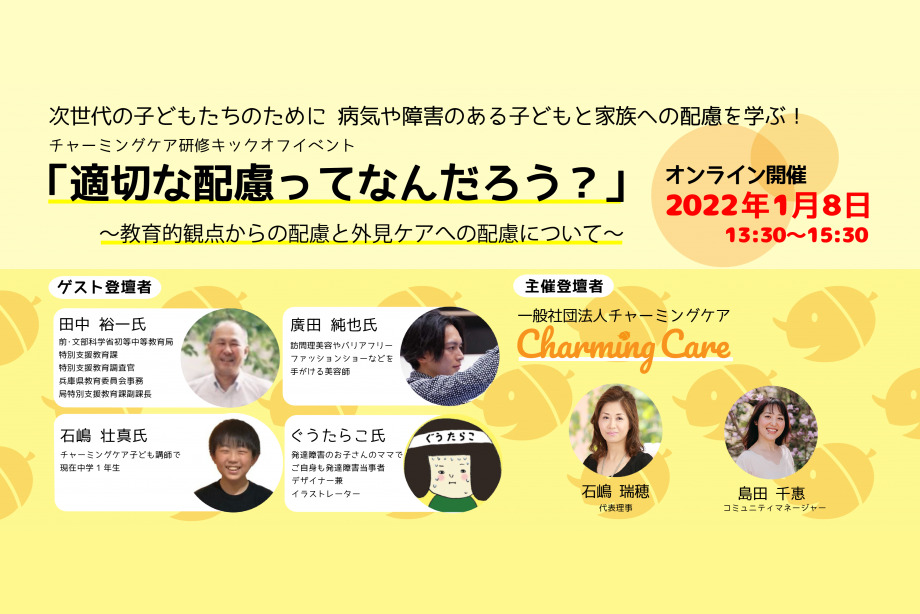

チャーミングケアは、子どもが子どもらしくいるための治療以外のトータルケアをさすものです。

今回取り上げたメンタルケアだけではなく、どんな子どもでも可愛らしさやかっこよさを諦めない外見ケアなどの話も、子どもの目線を踏まえた上でクローズアップしていけたらいいなと思っています。

関連記事